社労士試験に同じ土俵で勝負しますか?

私は社労士試験に受験2回目で合格しました。

受験1年目は惨敗。自分なりに一生懸命勉強したのに全く結果が出ませんでした。

テキストを何度か読んで問題演習。でも、問題が全く解けないの繰り返し!

実力が付かないまま、このままではいけないと科目横断のテキストを新たに購入して読んでみても状況は変わりません。

こんな状況に嫌気を感じながらも本番を迎え、今年は合格は無理だろうなというあきらめの気持ちを持ちながらの受験でした。

結果、選択式は奇跡的に合格ラインを突破していましたが、択一式は34点と惨敗に終わりました。

1回目の社労士受験を経験してわかったのは、

- このままの勉強方法では2回目の受験も苦戦することが必至

- 仕事をしながらの勉強なので、いかに効率よく勉強するかを追求すること

でした。

不合格だった原因を理解し8割の得点を取った私の勉強法とは?

そこで、受験2回目にあたり、これまでの勉強法を見直すことにしました。

大きく挙げると2つポイントがありますが、1つ目は通信講座を答練中心の講座にしたことです。

問題演習中心の勉強法に変えることで効率よく合格力を身に付けることができたと思います。

詳しくはテキスト中心学習は正解か?をお読みください。

2つ目が濃密な勉強時間を確保できたことです。

1回目の受験でもそれなりに勉強時間は作っていましたが、果たして集中して勉強できてたかというと大きな疑問でした。

2回目の受験では、夜の勉強は早めに切り上げて早朝の勉強時間を確保することで集中して効率よく勉強することができたと思います。

直前期はモウレツに勉強したので、この時期は1年目よりかなり時間をかけていますが、勉強時間の総量は1年目とそれほど大きく変わっていません。

こうした勉強のやり方が自分にとって大きな転機となり、2回目の受験では択一式で57点と8割を超える得点で合格ラインを大きく超えて合格することができました。

そして、資格試験で合格という結果を出すことで、資格試験用の勉強方法があることがわかったのです。

これまで大学受験、宅建試験などを経験してきてはいましたが、本当の

難関国家試験の合格の仕方を理解していなかったと今は思います。

でも、実はこれ、多くの受験生が気づいていない観点なのかもしれません。

問題演習中心の学習なんて結構言い尽くされていて、「何を今さら」ってあなたは思うかも知れませんね。

でも、自分の反省を元にすると、多くの受験生が本当の問題演習中心学習ってことがわかっていないかもしれないとも思ってしまうんです。

社労士試験ってどんな試験なのかを知ることが大事

そこで、少し話が逸れてしまいますが、ここで、そもそも社労士試験の合格率や社労士試験特有のクセみたいなものについて説明したいと思います。

社労士試験の合格率の推移は以下の通りです。

|

年 度 |

受験者数 |

合格者数 |

合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成26年 | 44,546人 | 4,156人 | 9.3% |

| 平成27年 | 40,712人 | 1,051人 | 2.6% |

| 平成28年 | 39,972人 | 1,770人 | 4.4% |

| 平成29年 | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |

| 平成30年 | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |

| 令和元年 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

| 令和2年 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 令和3年 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

平成20年度から平成26年度までは1桁台の後半(5.4%〜9.3%)で推移していましたが、平成27年度に社労士試験史上最低の「2.6%」という衝撃的な数字を記録しました。

平成26年度までは8%〜10%前後で推移してきた合格率が、平成27年度で一気に2%台に下がり、今は安定して6〜7%台で推移していることがわかります。

そうしたことから、平成27年度・平成28年度のような極端な難化は一過性のもので、

ここしばらくは、社労士試験の合格率は「5〜8%」前後で推移していく可能性が高いものと予想されています。

一方、確かに合格率2%台の時代は過ぎたのかもしれませんが、いまだに

社労士試験⇒超難関試験⇒簡単には合格できない

というイメージがすでに定着した感がありますね。

試験の内容を見てみると、合格数や合格率といった基準で合否が決まる試験であり、

決して人事労務年金の専門家「社会保険労務士」として名乗るのにふさわしい一定の実力があるかどうかを調べる試験ではなく⇒落とす試験ということです。

実際に自分も合格はしたものの、社労士に関わる実務ができるようになったかと言えば全く自信がない状態でしたね。

いずれにせよ、この落とす試験であるという点が、一定の点数を取れば合格できる行政書士などの試験とは違うところですね。

また、社労士試験は難関国家試験の中でも合否基準が明確でなく運の要素が強い試験です。

ほぼ毎年にわたり科目の救済措置がなされますし、試験問題の難易度も問題によって極端ともいえます。

たとえば、一般常識(社会)ではまったくその科目の準備をしていなくても他の科目の知識で解けたりします。

実際、何年も連続であと数点足りずに不合格という受験生が多いのも社労士試験の特徴です。

こんな難関国家試験に合格するためには、

・これまで以上に大量の勉強量をこなす必要がある

・難しい問題も解けるようにしないといけない

そう考える受験生が多いのではないかと推測します。

でも、勉強時間はしっかり取っているのにあと少しで合格ラインに達しない。そんな受験生も実際には多いのではないかと思います。

確かに、圧倒的な勉強量、いわば力づくで試験に合格する方もみえるでしょう。

しかし、多くの合格者が勉強時間が十分に取れない社会人である事実を見落としてはいけませんね。

私は、これからの社労士試験に合格するためには、今まで以上に、

【効率よく学力を伸ばす勉強法】の習得が必要になってくると考えます。

特に、時間のない社会人にとって、効率よい勉強法で取り組まないと、

勉強時間だけが増えて合格はおぼつかないという結果になりかねません。

じゃあ、効率よい勉強というといかにも難しそうに感じられるかもしれませんね。

しかし、

私自身の体験から、他の受験生とは少し違うアプローチをするだけで、

同じ努力の量であっても抜群の成果を得ることが可能だといえます。

それが、問題演習中心の勉強法ってわけです。

だた、この言葉も言い尽くされていて、そんなことわかってるという人も多いんだと思います。

でも、

- ついつい、まずテキスト読みを優先していませんか?

- 問題演習を学習初期の段階から勉強の中心にしてますか?

私は、勉強量は多いけど択一式で得点が伸び悩む方の多くの理由が問題演習の不足だと考えています。

私自身は優秀でも何でもなく、思い切って勉強法を1年目と切り替える決断をすることで高得点で社労士試験に合格することができました。

能力とは関係ないところで合格できた体験があるからこそ、多くの受験生のお役に立てるのではないかと密かに思っています。

最初に書いたように、私の場合は、社労士試験受験1回目は全く歯が立たなかった状態(択一式34点)から、2回目の受験では、択一式で8割を超える得点(57点)で大幅に合格ラインを超えることができました。

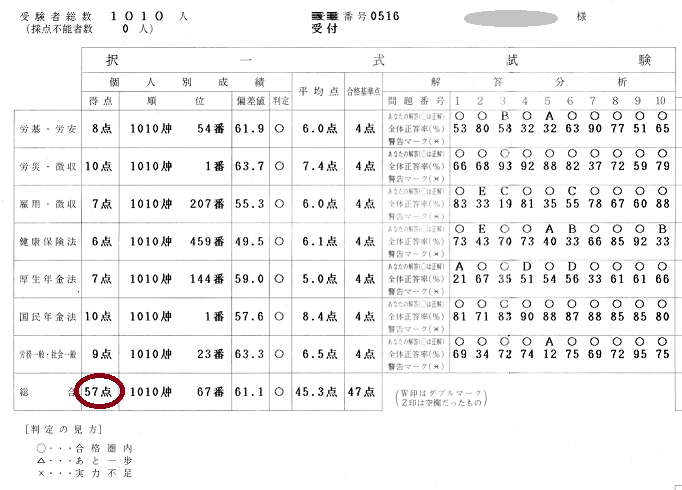

こちらは、ある資格予備校で解答診断してもらった私の択一試験の本番での結果です。↓

※「解答分析」欄で、「○」が表示されている場合は「正解」で、アルファベット(A〜E)が表示されている場合は「不正解」です。

また、その下の数字が正解率となっています。

1年目の受験で択一式で34点しか取れない状況から、2年目では57点と大幅に得点を伸ばすことができました。

確かに勉強する期間が伸びたからともいえますが、試験に臨む考え方と勉強方法を変えたからこそ1年間でこれだけ成績を伸ばせることができたと思っています。

実は、注目していただきたいのが、解答診断の右側の箇所です。不正解のアルファベット表示のところです。

実は社労士試験合格の大きなヒントがここに隠されているのです!

細かなことは省きますが、

多くの受験生が正解した問題はほぼ正解しているが、正解率の低い問題は結構落としてるということ。

さらにこのことを突き詰めると、

難しい問題は解けなくても、解けるべき問題を確実に正解していくだけで十分、社労士試験に合格できるということがわかります。

難関資格試験に最短で合格するためには、いかに合理的に出題確率の高いポイントを絞り込んで、その箇所を重点的に勉強するか、試験に出そうにない、出ても稀な箇所は切り捨てる勇気を持つということが上の結果からも実証できたと思っていいます。

でも、ほとんどの受験生は小さな頃から慣れ親しんだ学校の勉強法が、資格試験では効率の悪い勉強方法になるなんて知らないでしょう。

また、勉強していくなかで、択一式の攻略法だけでなく、選択式でも、

「知らない問題文が出てもテクニックで解く」

そんな方法も見つけることができました。詳しくは選択式攻略のコツをお読みください。

受験1年目でもなぜか選択式は得意でしたが、なぜ得意なのかを自分なりに考えたときに、知らない問題文を論理的に解くことで正解を得ることができていたことに気づきました。

こうした自分の体験を、このサイトでは紹介していければと考えています。

また、社労士試験の受験生は、通信教育(講座)で勉強している方がとても多いです。

難関国家資格の取得を目指すときに、通学型の資格予備校に通うとなると、どうしても生活への負担が大きく、

学習を続けることがストレスとなりがちです。

以前はそんな学習方法しかなかったので仕方ありませんが、今ではインターネットを利用しての情報が簡単に入手でき学び方自体が大きく変化しています。

また、従来の通信講座も、最初にテキストが大量に送られてきて「わからなかったら質問OK」というスタイルでよかのでしょうが、こんなほぼ独学と変わらない学習法では効率が悪すぎます。

しかし、とはいっても、

自分に合った勉強方法や講座はどれなのか、判断する基準がわからないので戸惑う受験生が多いのも事実です。

私はこれまで400人を超える社労士受験生から相談をいただき、多くの受験生が共通して迷うポイントも理解することができました。

ご相談をお受けすると、多くの受験生は、何となく高い講座であれば合格しやすいだろうとか、聞いたことのある有名な資格スクールなら安心だとか、イメージで選んでしまいがちな場合が大半だと感じています。

実際に私もそうでしたから気持ちはわかります。

しかし、実際は、高い講座=良い講座では決してないことを知っていただきたいと思っています。

- なぜ、社労士講座は30万円近くするのか?

- 講義付のしっかりした通信講座でも、なぜ5万円未満の講座が存在するのか?

私は社労士受験業界を、10年以上、第3者の立場からずっと注目してみてきましたが、

費用が安い講座でも内容がしっかりしているのに人気がないものもあれば、高い費用でも受験生に寄り添っておらずただ高いだけ、でもネームバリューで売れてしまう講座まで実に色々なんですね。

受験生にとって、社労士試験に効率よく合格に導いてくれる講座が一番いいに決まっています。

でも、言い方は悪いのですが、

受験生が無知であるが故に、正しい判断ができずに、自分に合わない講座を選んでしまうことも正直多いのかなと感じています。

そんなことも踏まえ、正しい通信教育(講座)の選び方やおすすめの社労士通信講座をお伝えしていきます。

今、効率よく合格できて費用対効果が高い社労士通信講座の代表がフォーサイト社労士通信講座かなと思いますが、他の講座もこちらの記事でご紹介していますので参考にして下さい。

また、このサイトでは上記以外に、効率的・戦略的な勉強法や私の受験体験記なども掲載しています。

あなたが社労士試験に最短距離で合格する一助になれば幸いです。

社労士試験に効率的に合格する勉強法

社労士試験に効率的に合格する勉強法

私の受験体験記から勉強法まで(体験記)

私の受験体験記から勉強法まで(体験記)